ごみ質分析調査について

はじめに

一口にごみと言っても、ごみの中には「生ごみ」や「プラスチックごみ」、「紙ごみ」など様々なものが含まれています。

日頃ごみとして出されるものの中には、もう使うことができない不要物として廃棄されているものありますが、分別すれば資源としてリサイクルが可能なものが含まれている場合があります。

ごみ質分析調査とは

ごみ質分析調査は、日常の燃やすごみ・燃やさないごみの中身を把握・分析し、市のごみの特徴と課題を明らかにする調査です。

得られたデータは、ごみの減量と資源化を進める具体策を検討する資料となります。市では、経年によるごみの内容の変化を継続的に調査するため、夏季と冬季の2回、毎年実施しています。

調査結果について

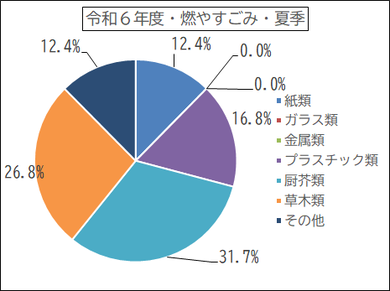

燃やすごみ

令和6年度の燃やすごみの組成は、「厨芥類(生ごみ)」、「紙類」、「プラスチック類」の3品目が大部分を占めています。

夏季においては庭木などの剪定した枝や葉、草などの「草木類」が増える傾向にあり、冬季においては「紙類」が増加する傾向にあります。

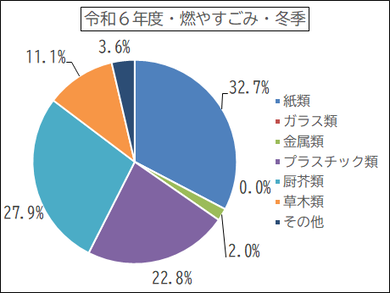

リサイクル可能なごみの割合(燃やすごみ)

令和6年度の調査結果では、燃やすごみに混入しているリサイクル可能な資源のうち、最も割合が高いのは雑がみで、次いで布類、ダンボール、ペットボトルの順に多く含まれていました。

季節別に見ると、雑がみの混入率は夏に比べ冬の方が高くなる傾向が顕著であり、雑がみの分別に向けた取組が重要となります。

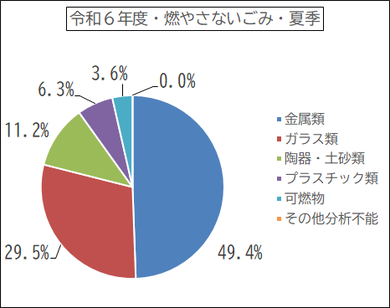

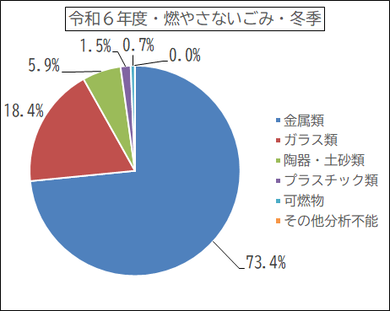

燃やさないごみ

令和6年度の燃やさないごみの組成は、重量比率でみると、小型の家電や鉄製家具といった「金属類」と「ガラス類」の2つの項目の合計だけで、燃やさないごみ全体のおよそ8割を占めています。

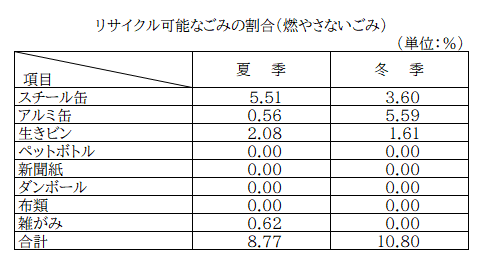

リサイクル可能なごみの割合(燃やさないごみ)

令和6年度の調査結果では、夏季・冬季を問わず、アルミ缶やスチール缶といった空き缶が燃やさないごみの中に混入しているケースが多く見られました。これに対し、その他の品目の混入率は約1%程度と低く、燃やすごみと比較して燃やさないごみには資源の混入が少なく、全体として分別が順調に進んでいることがうかがえます。

ごみ減量のポイント

ポイント1《雑がみのリサイクル》

燃やすごみの中に含まれていることの多い、お菓子の紙製空き箱や、ダイレクトメール等のチラシ類は、雑がみといい、資源として出すことで新しい紙へと生まれ変わります。

新聞紙やダンボールは資源物として出すことが定着していますが、雑がみは意外と意識せずに「ごみ」として捨てられてしまっています。主要な雑がみをご確認いただき、燃やすごみではなく、資源物として地域の資源物回収ステーションやサンデーリサイクルにお出しいただきますようお願いします。

主な雑がみ

- 雑誌

- お菓子の紙製容器

- チラシ

- 包装紙

- ティッシュペーパーの空き箱(ビニールは取り除く)

- トイレットペーパーの芯

- シュレッダーで裁断した紙など

なお、雑がみは束にしてひもで縛って出すほか、細かなものは紙袋にいれてまとめてからお出しいただきますようご協力をお願いします。

ポイント2《食品ロスをなくそう》

賞味期限切れなどによって、手つかずのまま捨てられてしまう食品、買い過ぎてしまった総菜、まとめ買いをして余った肉や野菜、食べ切れないほど作ってしまった料理など、本来食べられるのにもかかわらず捨てられている食べ物のことを「食品ロス」といいます。食品ロスは、資源の無駄な消費やごみの増量につながります。

買い物は必要な分だけ、調理は食べきれる分だけにするなど、日々の食生活の中で、ちょっとした気遣いや行動で食品ロスを減らすことができます。

一人一人が「もったいない」の意識を持って、食品ロスの削減に取り組みましょう。

ポイント3《生ごみは水分を切ってからごみに出しましょう》

生ごみの約80%が水分と言われており、年間で多くの水分を燃やしていることになります。水分を燃やすことで燃焼効率が悪くなり、ごみ処理費用が余分にかかってしまいます。

乾燥しきらない生ごみや水分を多く含んだ生ごみを燃やすごみで出す場合は、「ぎゅっ」としぼって水分を十分に切りましょう。

また、生ごみを減らすには、コンポストやキエーロといった生ごみ処理容器を使って、堆肥化・減量化させることも有効な手段となります。ぜひご検討ください。

ごみを減らさなければいけない理由

家庭から出たごみは、ごみ集積所を経て収集車で処理施設へ運ばれ、燃やすごみは焼却などして処理されます。ごみを減らす取り組みは、ごみの運搬・処理時に発生する二酸化炭素の排出を抑え、地球温暖化対策につながります。また、天然資源の石油は枯渇が心配され、プラスチック製品やガソリンの原料にも使われています。資源を守るためにも、私たち一人ひとりがごみを減らし、限られた資源を大切に使うことが不可欠です。ごみの削減は、処理にかかる費用の削減にもつながります。

引き続きごみ減量のため適正な分別にご協力をよろしくお願いいたします。